Diagnose Prostatakrebs: Ursachen und Therapiemethoden

Die Zeit hinterlässt Spuren. Je älter, desto höher das Risiko für Prostatakrebs.

© Comp: Andi Meier mit istock/1255k

Wenn Männer in der urologischen Praxis zur Früherkennung kommen, ist bei vielen die Sorge da: Hoffentlich ist es kein Prostatakrebs! Die Furcht ist durchaus berechtigt, denn keine andere Krebsart trifft so viele Männer. Etwa 65.800-mal jährlich wird hierzulande die Diagnose Prostatakrebs gestellt. So beunruhigend die Nachricht ist: Wird der Krebs früh erkannt, ist er meist auf die Prostata beschränkt. Dieser örtlich begrenzte Tumor wächst oft nur sehr langsam, manchmal gar nicht. Die Prognose ist daher gut, häufig ist der Krebs heilbar. Im Laufe von zehn Jahren stirbt nur einer von 100 Männern, der zum Zeitpunkt der Diagnose einen örtlich begrenzten Krebs hatte, an seinem Tumor.

Welche Faktoren steigern das Krebsrisiko?

Je älter, desto höher das Risiko für Krebs in der Prostata. Im Schnitt sind die Betroffenen um die 70 Jahre alt. Doch gibt es neben dem Alter noch einen weiteren wesentlichen Risikofaktor: die Gene. „Wenn nahe Verwandte wie der Vater oder ein Bruder an Prostatakrebs erkrankt sind, hat man selbst ein deutlich höheres Krebsrisiko“, sagt Prof. Dr. Christian Stief, der die Urologische Klinik am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München leitet. Je jünger die Angehörigen bei der Diagnose waren und je enger verwandt, desto höher das eigene Risiko. Erwischt einen Mann der Krebs in seinen Vierzigern oder frühen Fünfzigern, ist dieser häufig aggressiver und verläuft ungünstiger.

Was ist das Ziel einer Frühuntersuchung?

Aus diesem Grund – und weil der Tumor lange keine Symptome verursacht – sollten Männer zur Früherkennungsuntersuchung gehen. Das Ziel: den Krebs möglichst in einem Stadium zu entdecken, in dem er noch auf die Prostata begrenzt ist. Wächst der Tumor weiter, kann er sich über die Prostata hinweg ausbreiten, etwa in die Samenbläschen. Außerdem kann er streuen und Tochtergeschwülste, sogenannte Metastasen, in den Lymphknoten oder Knochen bilden. „Genau das möchte man verhindern, denn es verschlechtert definitiv über viele Jahre, häufig Jahrzehnte, die Lebensqualität“, sagt Prof. Dr. Peter Albers, Leiter der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Düsseldorf.

Welche Früherkennungstests gibt es?

Zur Früherkennung gibt es derzeit zwei Tests: die Tastuntersuchung und die PSA-Wert-Messung. Bei der Tastuntersuchung untersucht der Arzt oder die Ärztin die Geschlechtsorgane und die Lymphknoten in der Leiste und tastet mit dem Finger die Prostata vom Enddarm aus ab. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen die jährliche Untersuchung für Männer ab 45 Jahren. Die Methode aber steht zunehmend in der Kritik, auch bei Urologinnen und Urologen. Denn: Nicht jede ertastete Veränderung ist ein Tumor. Umgekehrt heißt es nicht, dass kein Krebs da ist, wenn nichts Auffälliges erspürt wurde. „Man kann einen Tumor schlichtweg nicht im Frühstadium tasten“, sagt Albers.

Auch der zweite Test, die PSA-Wert-Messung, ist umstritten und wird daher von vielen gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt. Das sogenannte prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein Eiweiß, das nur Zellen der Prostata herstellen. Es lässt sich im Blut nachweisen. Auch Prostatakrebszellen schütten es aus, und zwar in größeren Mengen als gesunde Zellen. Ein erhöhtes PSA kann, muss aber nicht auf Krebs hindeuten. Denn es gibt noch weitere Gründe, die den Wert steigen lassen.

Was sagt ein hoher PSA-Wert aus?

Einer davon: die gutartige Prostatavergrößerung. „Da ausschließlich Prostatagewebe das Eiweiß produziert, führt eine vergrößerte Prostata zu höheren PSA-Werten als ein kleines Organ“, erklärt Stief. Und genau darin liegt das Problem, sagt Urologe Albers: „Mindestens jeder zweite Mann kennt seinen PSA-Wert, auch wenn die Krankenkassen ihn nicht bezahlen. Aber wenn man diesen erst mit 60 oder 70 zum ersten Mal bestimmt, ist die Prostata sehr wahrscheinlich schon gutartig vergrößert; allein dadurch kann das PSA ansteigen und falsch interpretiert werden.“ Das führt dann zu weiterer Diagnostik und in manchen Fällen zur Behandlung von Tumoren, bei denen es gar nicht nötig wäre.

Wie löst man das Dilemma? Eine Möglichkeit, so Albers, wäre ein gezielterer Einsatz des PSA-Werts. Wie das gelingen kann, erforscht er schon seit Jahren. Eine sinnvolle Methode könnte sein, das PSA bei allen Männern ab 45 Jahren einmalig zu bestimmen („Ausgangs“-Wert), bei familiärer Vorbelastung mit 40 Jahren. „Ist mit 45 Jahren der Wert schon erhöht, weiß man, dass der Mann ein größeres Risiko hat, später einen aggressiven Krebs zu entwickeln.“ Die gute Nachricht: „Liegt der Wert zwischen 45 und 50 Jahren unter 1,5 ng/ml, ist erst nach etwa fünf Jahren ein neuer Test nötig“, sagt Albers. Die Wahrscheinlichkeit, an aggressivem Prostatakrebs zu erkranken, ist dann extrem gering. Anhand des bestimmten PSA-Levels empfehlen Ärztin oder Arzt den Zeitpunkt für die nächste Kontrolle.

Während eine gutartig vergrößerte Prostata (links) oft die Harnröhre verengt, führt Prostatakrebs in der Regel zunächst nicht zu Beschwerden. Oft entstehen die Tumoren (rechts) in der Randzone und sind dann manchmal vom Darm aus tastbar.

© W&B/Andi Meier

Was tun bei erhöhter Eiweißkonzentration?

Doch was, wenn die Konzentration des Eiweißes im Blut erhöht ist? Zunächst wird die Größe der Vorsteherdrüse per Ultraschall bestimmt. Gibt es weiterhin einen begründeten Verdacht auf Krebs, hat sich als nächster Schritt eine spezielle Kernspinuntersuchung (mpMRT) etabliert. „Früher hätte man bei Verdacht sofort eine Biopsie gemacht, das ist 2024 nicht mehr zu rechtfertigen“, betont Urologe Stief. Das mpMRT hilft, den Verdacht zu erhärten oder zu entkräften. „Ist dieses unauffällig, folgt keine weitere Diagnostik“, sagt Albers.

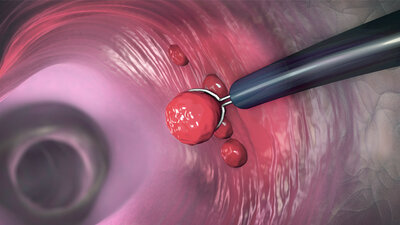

Erst wenn der Radiologe im Kernspin verdächtige Stellen sieht, wird biopsiert, also Gewebeproben aus der Prostata entnommen. Aber, betont Albers: „Auch wenn man auffällige Bereiche sieht, heißt das nicht automatisch, dass es sich um einen behandlungsbedürftigen Tumor handelt.“ Im MRT werden diese Bereiche markiert. Bei der sogenannten Fusionsbiopsie legt man Ultraschall- und MRT-Bilder übereinander. Gesteuert durch Ultraschall werden dann millimetergenau mit der Stanznadel aus den markierten Arealen Proben entnommen. Damit dies nicht schmerzt, wird vorab lokal betäubt. „Nach 15 Minuten ist die Prozedur vorbei, der Patient kann dann in aller Regel nach Hause gehen“, sagt Stief.

Die Biopsie zeigt Krebs, was nun?

Das hängt von der Größe und der Aggressivität des Tumors ab. „Am häufigsten sieht man lokal begrenzte, wenig aggressive Tumoren“, sagt Stief. Albers fügt hinzu: „Fast die Hälfte der biopsierten Männer braucht keine sofortige Therapie.“ Der Krebs wird stattdessen aktiv überwacht durch regelmäßige PSA-Tests und bildgebende Diagnostik wie Ultraschall und Kernspin. In der Regel geht ein betroffener Mann in den ersten zwei Jahren alle drei Monate zu den Kontrolluntersuchungen. Gesunde Ernährung, Sport und ein Rauchstopp können den Verlauf positiv beeinflussen. Möchte der Patient selbst die aktive Überwachung beenden und eine Therapie beginnen, kann er diesen Wunsch jederzeit äußern.

Wenn der Krebs fortschreitet – was bei etwa jedem zweiten Tumor innerhalb von zehn Jahren der Fall ist –, erhält der Patient eine Behandlung. Eine Möglichkeit ist die Prostataoperation, die in vielen Kliniken mithilfe einer roboterassistierten Methode durchgeführt wird. Hierbei handelt es sich um eine minimalinvasive Chirurgie, die im Gegensatz zur konventionellen Operation keinen großen Schnitt hinterlässt. Der Roboter wird vom Operateur gesteuert. Sowohl bei dem roboterassistierten als auch dem konventionellen Verfahren wird die ganze Prostata entnommen. So wird sicher kein Krebsherd übersehen und das Gewebe kann anschließend genau untersucht werden. In Bezug auf den Erfolg der Operationen sind die Methoden gleichwertig.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Eine weitere Behandlungsmöglichkeit ist die Bestrahlung. Dafür wird die Prostata gezielt von außen mit einem speziellen Gerät energiereichen elektromagnetischen Wellen ausgesetzt. Der Patient hat dabei keine Schmerzen. Welche Methode – Prostataentfernung oder Bestrahlung – für wen passt, ist individuell und hängt unter anderem vom Alter, bereits bestehenden Erkrankungen oder der Lebenserwartung ab.

Bei etwa einem Drittel der Männer ist der Tumor bei der Diagnose nicht mehr auf die Prostata beschränkt. Er ist entweder lokal fortgeschritten, also ins umliegende Gewebe eingedrungen, oder hat schon gestreut. „Bei Patienten, deren Krebs nicht mehr nur auf die Prostata beschränkt ist, reicht eine Behandlungsart nicht aus“, sagt Stief. „Stattdessen brauchen sie wahrscheinlich eine zeitlich begrenzte Hormontherapie, dann eine Operation und eventuell noch eine Bestrahlung.“ Wie genau die Therapie aussieht, ist individuell und hängt unter anderem von der Größe und der Aggressivität des Tumors ab. „Aber selbst bei Metastasen kann man in der Regel noch viel tun“, betont Stief. Eine neuartige Hormontherapie und eine Chemotherapie können dann Möglichkeiten sein. Auch wenn der Krebs nicht mehr heilbar ist, lässt sich das Fortschreiten der Erkrankung bei vielen Männern lange bremsen.

Wie läuft eine Beratung ab?

Egal welche Behandlungen im Raum stehen, eines ist laut Albers wesentlich: „Der Patient muss sehr genau beraten werden und mitentscheiden können.“ Er empfiehlt außerdem allen Patienten, sich vor der Entscheidung eine zweite ärztliche Meinung einzuholen.

Teil des Beratungsgesprächs zu den Therapiemöglichkeiten sind auch die möglichen Nebenwirkungen: ungewolltes Wasserlassen (Inkontinenz) und Erektionsstörungen. Inkontinenz bedeutet in der Regel, dass der Mann ein paar Tropfen Urin verliert, wenn er aufsteht oder hustet. Albers rät allen Patienten, sich in einem von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierten Zentrum behandeln zu lassen: „Nach einem Jahr sind über 90 Prozent der dortigen Patienten kontinent.“ Der Münchner Urologe Stief schickt seine Patienten schon vor der Therapie in die physiotherapeutische Praxis, um dort Übungen, die den Beckenboden stärken, zu erlernen: „Macht der Mann diese schon vor der Behandlung, hat er danach weniger Probleme mit Inkontinenz.“ Je früher Mann vor der Therapie damit anfängt, desto besser. Der Experte empfiehlt, mindestens drei Wochen davor mit den Übungen zu beginnen. Die Kosten für das Beckenbodentraining übernehmen die Krankenkassen.

Welche Nebenwirkungen gibt es?

Bei der Operation oder Bestrahlung können auch Nerven geschädigt werden, die für eine Erektion wichtig sind. Bis die Potenz zurückkommt, dauert es laut Stief meistens sechs bis zwölf Monate: „Außer bei ganz jungen Männern, da geht es deutlich schneller.“ Aber: „Bei etwa 30 Prozent der Männer wird es nicht wieder so wie vor der Therapie, darüber muss man reden“, betont Albers. Auch deswegen ist für ihn die aktive Überwachung des Tumors so wichtig: „Erhält ein Mann die Diagnose mit 60 Jahren, muss aber erst mit 70 behandelt werden, ist die Potenz aus natürlichen Gründen oft weniger wichtig für ihn.“ Vielen fällt es dann leichter, sich behandeln zu lassen als etwa mit Ende 50.

Aber auch Männer mit einer anhaltenden Erektionsstörung müssen sich damit nicht einfach abfinden. Solange die Nervenstränge erhalten sind, können PDE-5-Hemmer wie Tadalafil helfen. Die Medikamente steigern die Durchblutung des Penis. „Von den 30 Prozent, die impotent werden, bekommt mindestens die Hälfte damit eine Erektion, die Geschlechtsverkehr ermöglicht“, sagt Albers. Um sicherzustellen, dass nach Operation oder Bestrahlung keine Krebszellen mehr im Körper sind, bestimmen Ärztin oder Arzt zunächst alle drei Monate, dann in größeren Abständen den PSA-Wert. „Selbst wenn die Prostata entfernt ist, kann es sein, dass der Krebs zum Zeitpunkt der Operation schon minimal gestreut hatte. Und diese Zellen wachsen aber häufig recht langsam“, sagt Albers. Erkennbar ist das dann am PSA-Anstieg.

Was folgt nach der Behandlung?

Nach der Krebsbehandlung ist die Bedeutung des PSA-Wertes unumstritten: Liegt er bei etwa null, dann hat der Patient keinen Krebs mehr. Aber: „Auch wenn man bei einer Messung einen Wert von über 0,2 ng/ml findet, ist das noch kein Rückfall“, sagt Urologe Albers. Erst wenn der Wert in mindestens einer weiteren Messung kontinuierlich ansteigt, ist der Krebs sicher zurück. Die gute Nachricht: Heute kann man durch moderne bildgebende Verfahren schon einen zwei bis drei Millimeter kleinen Tumorherd finden. „Dieser wird dann in der Regel einmal bestrahlt, und der Patient gilt wieder als geheilt.“

Egal was der Besuch beim Urologen oder der Urologin bringt – Mann sollte ab 45 zur Früherkennung gehen. Selbst wenn die Diagnose Prostatakrebs lautet, entdeckt man ihn dann oft so früh, dass er noch lokal begrenzt und heilbar ist. Und selbst mit fortgeschrittenem Prostatakrebs gibt es noch mehrere Therapieoptionen, die vielen Patienten noch Jahre mit guter Lebensqualität ermöglichen.

Abhängig von der Behandlung können Männer verschiedene Nebenwirkungen oder Probleme haben. Eine Rehabilitation (Reha) kann helfen, Beschwerden zu lindern. Die Therapie ist individuell und kann unter anderem enthalten:

- Training zur Stärkung der Beckenmuskulatur

- Beratung bei Erektionsstörungen

- psychoonkologische Betreuung, die dabei hilft, die Krankheit zu verarbeiten

- sozialrechtliche Beratung: klärt Ansprüche auf Unterstützung im Beruf und Alltag